„Eine Gewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muss sie die Treppe hinunter boxen – Stufe für Stufe.“

Dieses Zitat des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain verdeutlicht, welche Herausforderungen auf Führungskräfte im Umgang mit Veränderungen und Gewohnheiten warten. Woher diese Herausforderungen rühren und wie man ihnen begegnet, versuche ich in diesem Beitrag zu erläutern.

Aktuelle Szenarien

Lassen wir an dieser Stelle das momentan allzeit kursierende „C-Wort“ einmal außen vor.

Wer kennt das nicht: Die Kosten müssen gesenkt werden, Subventionen werden gekürzt, Fachkräfte sollen durch angelernte Mitarbeiter ersetzt werden. Dazu kommt, dass die Ansprüche der Gäste zusehends wachsen.

Die unmittelbaren Auswirklungen liegen nah. Für eine Abteilungsleitung bedeutet dies auf der einen Seite, dass die allgemeine Organisation neu strukturiert werden muss. Auf der anderen Seite ist dies eine Herausforderung an die Personal- & Führungsarbeit. Denn es ist Aufgabe der Vorgesetzten die Veränderungen im Team zu managen und den Erfolg von notwendigen Maßnahmen sicher zu stellen.

Herausforderung Veränderung

Grundsätzlich ist jedem klar, dass dauerhafter Erfolg auch Veränderungen erfordert. Aber kaum jemand gibt gern zu, dass es ihm schwer fällt, sich darauf einzulassen. Daher dauern manche Veränderungsprozesse eine gefühlte Ewigkeit, sie stagnieren auf halbem Wege oder sind direkt zum Scheitern verurteilt. In vielen Bereichen unserer Branche kommen auf die Führungskräfte aufgrund der speziellen Mitarbeiterstruktur zusätzliche Herausforderungen zu: Angelernte Kräfte (als Folge des Strukturwandels), langjährige Mitarbeiter, die nur ungern ihre Komfortzone verlassen, Mentalitäts- und Kulturunterschiede machen es nicht einfacher, für Neues & Unbekanntes zu begeistern.

Gerne spielen dann die Mitarbeiter folgenden „Karten“ aus, für deren Gegenargumentation eine Führungskraft ein „Ass“ parat haben sollte:

- Die Unsicherheitskarte: Es ist doch gar nicht sicher, dass die Veränderung zum Erfolg führt/die Effizienz steigt/man Kosten einspart etc..

- Die Referenzkarte: Gibt es denn überhaupt Beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung?

- Die Kostenkarte: Wie sicher ist es überhaupt, dass diese Veränderung Kosten spart? bzw. Ist es nicht zu teuer, diese Veränderung durchzuführen?

- Die Unmöglichkeitskarte: Das ist viel zu kompliziert! Das lässt sich niemals durchführen!

- Die Inkompetenzkarte: Das ist genauso unsinnig wie damals, als… Und das hat auch schon nicht geklappt!

- Die Wissenschaftskarte: Das Nennen von (gern eigenen) wissenschaftlichen Ergebnissen, die belegen, dass es so nicht klappen kann.

- Die Oberste-Instanz-Karte: Anführen einer nicht anwesenden, aber sehr mächtigen Instanz, die mit der Umsetzung der Maßnahmen mit Sicherheit nicht einverstanden wäre.

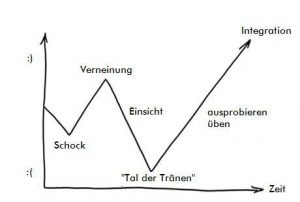

Der Wissenschaftler Kurt Lewin erklärt emotionale Belastungen in unterschiedlichsten Veränderungsprozessen an seinem Modell „Das Tal der Tränen“. Die Phasen treten bei Menschen grundsätzlich in allen Veränderungsprozessen zu Tage, selbst wenn sonst alle Rahmenbedingungen optimal sind.

Das Tal der Tränen

Immer, wenn Gewohnheiten geändert werden sollen, gleicht dies einer emotionalen Berg- und Talfahrt, die Kurt Lewin mit sieben Phasen beschreibt. Es beginnt mit der bestehenden Situation, bei dem die Welt noch in Ordnung ist. Für Mitarbeiter startet der emotionale Weg durch den Veränderungsprozess bereits, wenn hinter verschlossenen Türen noch über Veränderungen diskutiert wird, da zeitgleich bereits Vermutungen und Gerüchte kursieren.

Phase 1: Schock – Beschreibt die Situation nach der Bekanntgabe der Veränderung.

Phase 2: Verneinung – Beschreibt die ablehnende Haltung gegenüber der notwendigen Veränderung.

Phase 3: Einsicht – Ist das Ergebnis einer ersten Reflektion der eigenen Situation und des Verhaltens in der Vergangenheit.

Phase 4: Akzeptanz – Das „Tal der Tränen“: Quasi der Tiefpunkt im Umgang mit der Veränderung.

Phase 5: Ausprobieren – Die Phase des Neulernens, die Phase der Experimente und des Probierens.

Phase 6: Erkenntnis – Die Phase der Beantwortung von Fragen, der Begründungen und des Verstehens. Es ist die Phase in der klar wird, warum ein Wandel notwendig ist und wie die Zukunft aussehen kann.

Phase 7: Integration – In dieser Phase werden neue positiv erlebte Verhaltensmuster in das bisherige Verhalten langfristig integriert und damit zum alltäglichen.

Aufgaben der Führungskräfte

Wenn es um Veränderungen geht, befindet man sich als Vorgesetzter in einer Sandwichposition. Man muss – wie eingangs erwähnt – sicherstellen, was andere Personenkreise beschlossen haben, dies an Mitarbeiter weitergeben und die Umsetzung begleiten. Kurzum: Wenn die Führungsebene ihre Aufgabe nicht annimmt, kann keine nachhaltige Veränderung stattfinden.

Wie bringt man also die Mitarbeiter durch ein Tal der Tränen?

- Gute Vorbereitung: Eine gute Planung und Vorbereitung macht bis zu 90% des Erfolges aus. Man muss alle Konsequenzen durchdenken und mögliche Stolpersteine berücksichtigen und man sollte die Asse für die Karten parat haben (s.o.), die die Mitarbeiter spielen könnten.

- Sinkende Beliebtheit: Als Führungskraft kann man nicht immer mit allen „gut Freund“ sein. Im Rahmen von Veränderungen muss man sich bewusst sein, dass die eigene Beliebtheit auch sinken kann.

- Rasch Handeln: Man sollte sich bei der Umsetzung aller notwendigen Schritte keine Zeit lassen. Je schneller man handelt, desto weniger Zeit bleibt den „notorischen Nörglern“, sich zu formieren und Widerstand zu festigen.

- Gewohntes beenden: Ein neues Projekt kann nur auf einem soliden Fundament gedeihen. Die alten Gewohnheiten müssen konsequent abgestellt werden, um Neues nicht zu gefährden. Eine „halbe Veränderung“ gibt es nicht.

- Kommunizieren: Auf Führungskräfte kommt eine dem Wanderprediger ähnliche Aufgabe zu – das Vorhaben muss wieder und wieder im Mitarbeiterkreis kommuniziert werden. Wie sagt man so schön: Gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden, einverstanden ist nicht umgesetzt!

- Vorbild sein: Die Führungskraft muss alle Veränderungen mit jeglicher Konsequenz vorleben und glaubwürdig bleiben!

Hierbei ist es immer wichtig, klare Spielregeln zu formulieren sowie vertrauensvoll und fair mit einander umzugehen. Für die Führungskraft ist es aber auch von Bedeutung, sorgsam mit den eigenen Stärken und persönlichen Grenzen umzugehen, den eigenen Weg zu finden und mutig zu handeln.

Bei Veränderungen heißt es also, die Mitarbeiter während allen Phasen hinweg zu begleiten und ihnen zu ermöglichen, sich mit dem Unternehmen zu entwickeln. Eine Identifikation mit dem Arbeitgeber entsteht durch gemeinsame Geschichte und gemeinsam erlebte Geschichten. Dafür immer wieder neue Gelegenheiten zu schaffen, ist die Aufgabe und Herausforderung einer Führungskraft.